Pendidikan lebih Utama dari sekedar Menikah Tanpa Kesiapan Jasmani, Rohani, dan FInansial

Muhammad Hafizh, S.Ag., M.Pd

mh00.hafizh@gmail.com

(Penghulu KUA Lemah abang)

Pendahuluan

Pernikahan pada usia muda masih menjadi realitas sosial yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan komunitas yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan formal, layanan kesehatan, serta informasi berbasis hak anak dan gender. Meskipun pemerintah telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, praktik pernikahan dini masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis belum sepenuhnya efektif dalam mengubah praktik sosial yang telah mengakar dalam struktur budaya dan ekonomi masyarakat.

Fenomena pernikahan usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi atau pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga merupakan representasi dari ketimpangan gender yang melembaga. Dalam konteks ini, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kerugian secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Mereka kerap kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, terisolasi dari jaringan sosial produktif, dan mengalami ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga yang tidak setara.

Namun, sebagian besar kajian yang ada cenderung berfokus pada aspek legal dan kesehatan tanpa mengintegrasikan pendekatan interseksional yang mempertimbangkan dimensi sosial-budaya, ekonomi, serta relasi kekuasaan gender secara menyeluruh. Sementara itu, studi berbasis komunitas yang mengkaji persepsi remaja dan orang tua terhadap pernikahan usia muda dari perspektif gender masih relatif terbatas, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi praktik tersebut.

Lebih lanjut, belum banyak penelitian yang mengevaluasi secara mendalam efektivitas program intervensi pemerintah atau organisasi masyarakat sipil dalam mendorong kesadaran kritis terhadap isu ini, baik di tingkat individu maupun komunitas. Dengan demikian, terdapat gap riset yang penting untuk diisi, yakni pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konstruksi sosial dan norma gender memengaruhi keputusan pernikahan dini, serta sejauh mana strategi preventif yang ada mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis berbasis gender tidak hanya diperlukan untuk memahami dampak dari praktik pernikahan usia muda, tetapi juga untuk mengevaluasi akar penyebabnya dalam konteks ketimpangan struktural yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan guna merumuskan intervensi yang bersifat transformatif, kontekstual, dan partisipatif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di era modern.

Pernikahan Usia Muda dalam Konteks Sosial-Budaya Sebagai Fenomena Sosial

Pernikahan usia muda masih sering dipandang sebagai praktik sosial yang wajar, bahkan dianjurkan dalam berbagai komunitas budaya di Indonesia. Tradisi ini berakar dari keyakinan turun-temurun yang menganggap bahwa pernikahan merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga, khususnya bagi anak perempuan. Dalam kerangka ini, perempuan yang mencapai usia pubertas dianggap telah cukup matang untuk memasuki kehidupan berumah tangga, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, maupun finansial mereka. Hal ini diperparah oleh tekanan sosial dari keluarga besar dan masyarakat sekitar yang menilai tinggi status keluarga berdasarkan usia dan status perkawinan anak-anak perempuannya.

Faktor-faktor sosial lainnya seperti kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi turut mempercepat laju pernikahan dini. Dalam keluarga miskin, menikahkan anak perempuan pada usia muda sering dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Sebaliknya, bagi keluarga laki-laki, menikah muda dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab sosial dan religius yang justru meningkatkan status sosial mereka. Dalam banyak kasus, orang tua mendorong anak-anak mereka menikah karena khawatir terhadap potensi “pergaulan bebas” atau kehamilan di luar nikah, yang dipandang mencoreng nama baik keluarga.

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal, di mana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Perempuan dikonstruksikan sebagai objek yang harus dilindungi, dijaga, dan dikontrol; sementara laki-laki diposisikan sebagai pelindung, pencari nafkah, dan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Dalam kerangka budaya ini, pernikahan menjadi sarana kontrol terhadap tubuh dan pilihan perempuan, bukan sebagai hasil dari kesadaran atau persetujuan yang setara. Akibatnya, keputusan untuk menikah sering kali bukan berasal dari perempuan itu sendiri, melainkan dari pihak keluarga atau norma kolektif yang mengatur perilaku perempuan.

Lebih lanjut, ketimpangan ini mencerminkan internalisasi peran gender yang kaku dan diskriminatif, yang pada akhirnya melanggengkan siklus subordinasi perempuan di ruang privat maupun publik. Perempuan yang menikah di usia muda cenderung memiliki mobilitas sosial yang rendah, akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, laki-laki meskipun juga terdampak, tetap memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan, karena struktur sosial mendukung peran produktif mereka di ruang publik.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan dekonstruksi terhadap norma-norma sosial yang menormalisasi pernikahan dini dan mendiskusikannya dalam kerangka keadilan gender. Transformasi budaya tidak dapat terjadi secara instan, namun harus diawali dengan upaya edukasi masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta penguatan regulasi yang melindungi hak-hak anak dan remaja untuk membuat keputusan hidupnya secara otonom. Pemahaman kritis terhadap peran sosial yang timpang akan membuka jalan bagi perubahan nilai dan praktik yang lebih adil, setara, dan manusiawi.

Dampak Pernikahan Usia Muda terhadap Perempuan

Pernikahan yang terjadi pada usia belum matang membawa berbagai konsekuensi multidimensi yang sangat merugikan perempuan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga berpengaruh dalam jangka panjang terhadap kualitas hidup, kemandirian, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Berikut beberapa dampak signifikan yang dapat diidentifikasi:

- Terputusnya Akses Pendidikan

Salah satu dampak paling nyata dari pernikahan usia muda adalah terhentinya akses pendidikan formal. Banyak anak perempuan yang, setelah menikah, tidak diizinkan atau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah karena harus mengurus rumah tangga, kehamilan, atau mengikuti suami. Padahal, pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kapasitas diri, mengakses pekerjaan layak, dan mencapai kemandirian ekonomi. Ketika perempuan kehilangan hak atas pendidikan, mereka secara tidak langsung dikondisikan untuk bergantung secara ekonomi pada pasangan, sehingga menurunkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga dan kehidupan sosial secara lebih luas. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, di mana anak-anak dari ibu yang tidak berpendidikan juga cenderung mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses pendidikan yang memadai.

- Risiko Kesehatan Reproduksi

Kehamilan pada usia remaja, terutama di bawah usia 18 tahun, sangat berisiko terhadap kesehatan ibu dan janin. Tubuh yang belum berkembang secara biologis secara optimal untuk kehamilan sering kali menghadapi komplikasi seperti preeklamsia, anemia, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu atau bayi. Selain itu, banyak remaja perempuan yang menikah muda tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, kontrasepsi, atau perawatan pascakehamilan. Kurangnya edukasi ini sering kali diperburuk oleh akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang ramah remaja dan berbasis hak. Dalam jangka panjang, pengalaman kehamilan dan persalinan yang traumatis dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikologis perempuan.

- Ketimpangan Ekonomi

Pernikahan usia dini sering kali membuat perempuan terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap suami. Perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan dan tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai cenderung tidak mampu mengakses peluang ekonomi secara mandiri. Akibatnya, mereka kehilangan kendali atas keputusan keuangan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pengeluaran, investasi, hingga pendidikan anak. Ketimpangan ini memperbesar kesenjangan kekuasaan antara suami dan istri, dan dalam banyak kasus, menempatkan perempuan pada posisi pasif atau bahkan dimarjinalkan dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini bukan hanya melemahkan posisi perempuan dalam keluarga, tetapi juga menghambat partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi nasional.

- Kerentanan terhadap Kekerasan Domestik

Perempuan yang menikah di usia muda terbukti lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga kekerasan seksual. Usia yang masih muda sering kali disertai dengan ketidaksiapan emosional dan minimnya keterampilan komunikasi serta negosiasi dalam relasi pernikahan. Di sisi lain, struktur sosial yang patriarkal dan relasi kuasa yang timpang memperbesar peluang terjadinya kontrol dan dominasi oleh pasangan laki-laki. Sayangnya, banyak perempuan muda yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan karena kurangnya edukasi tentang hak-hak perempuan serta tidak tersedianya mekanisme perlindungan hukum yang mudah diakses. Ketakutan akan stigma sosial, tekanan dari keluarga, dan ketergantungan finansial membuat mereka cenderung bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan dan tidak sehat, sehingga memperparah dampak psikologis dan sosial yang dialami.

Transformasi Nilai dan Strategi Pencegahan Menikah Usia Muda di Era Modern Perspektif Gender

Perspektif gender menganalisis bahwa pernikahan usia muda mencerminkan struktur sosial patriarki yang menormalisasi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan diposisikan sebagai objek yang dikendalikan dan laki-laki sebagai otoritas utama. Ketimpangan ini menyebabkan perempuan terbatas dalam mengakses sumber daya, pendidikan, dan suara, sehingga kehilangan hak dan kendali atas masa depan mereka. Oleh karena itu, analisis gender penting untuk mengidentifikasi ketidakadilan tersebut secara sistematis dan merancang intervensi yang tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada aspek struktural dan kultural.

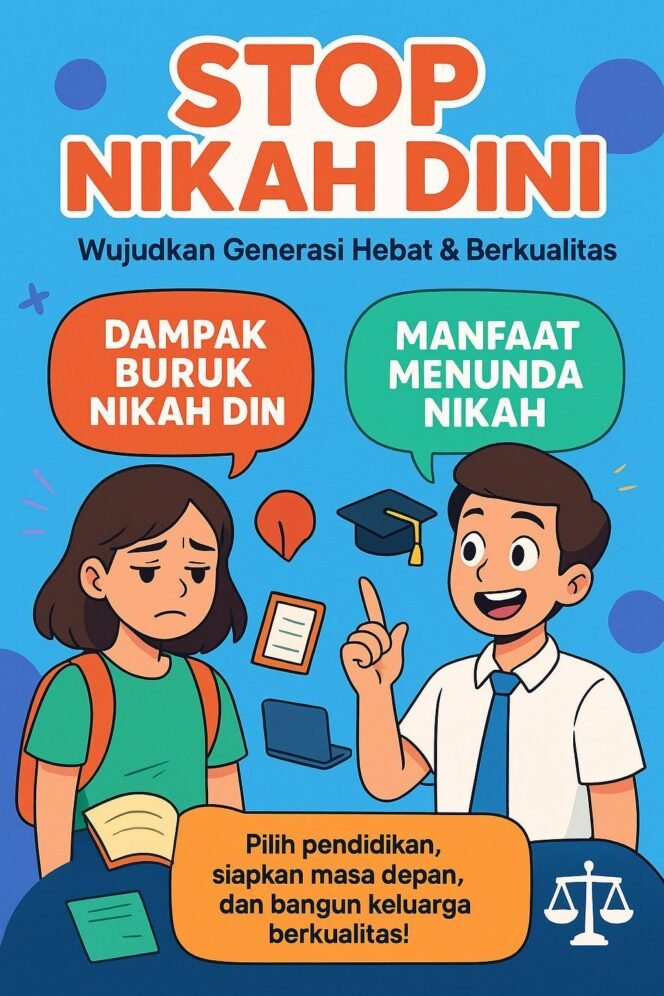

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, paradigma generasi muda terhadap pernikahan mengalami perubahan signifikan. Semakin banyak remaja, terutama perempuan, yang memilih untuk menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan karier. Kesadaran akan pentingnya kemandirian dan pengembangan diri semakin meningkat, seiring dengan kemajuan akses informasi dan teknologi yang memudahkan mereka memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan. Namun demikian, transformasi nilai ini belum terjadi secara merata di seluruh wilayah. Norma-norma tradisional di berbagai daerah masih sangat kuat dan kerap menekan pilihan individu, terutama perempuan, sehingga membatasi kebebasan mereka untuk menentukan masa depan secara mandiri. Oleh karena itu, intervensi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas, sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan nilai secara kolektif serta memperluas akses terhadap pendidikan kritis yang mengangkat isu gender dan hak-hak anak.

Salah satu strategi utama untuk mencegah pernikahan usia muda sekaligus mendorong kesetaraan gender adalah melalui peningkatan akses pendidikan reproduksi yang komprehensif. Pendidikan ini harus bersifat berbasis hak, ilmiah, dan disesuaikan dengan usia, sehingga mampu membekali remaja dengan pengetahuan mendalam tentang tubuh, kesehatan reproduksi, serta membangun relasi interpersonal yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi kunci penting dalam mendorong kemandirian mereka. Melalui pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan bantuan finansial, perempuan muda dapat memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membuat keputusan hidup secara otonom tanpa harus tergantung pada pihak lain.

Lebih lanjut, penguatan kebijakan dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas oleh pemerintah dan lembaga terkait. Penetapan serta penerapan batas usia minimal pernikahan yang jelas dan konsisten harus dipastikan, termasuk pembatasan praktik dispensasi pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Langkah ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak dan remaja dari risiko pernikahan dini yang dapat menghambat perkembangan mereka. Selain itu, pendidikan kepada orang tua dan komunitas menjadi fondasi penting untuk mengubah paradigma yang masih melekat dalam masyarakat. Orang tua perlu diberikan edukasi mengenai dampak negatif dari pernikahan dini serta pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak perempuan, sehingga mereka dapat mendukung pilihan anaknya secara bijak.

Terakhir, pemanfaatan media massa dan media sosial harus dimaksimalkan sebagai alat kampanye yang efektif untuk menyebarluaskan informasi yang mendukung kesetaraan gender dan menentang praktik pernikahan usia muda. Media dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cepat dan luas, sehingga mampu mengubah persepsi dan menumbuhkan kesadaran kolektif secara lebih efektif. Melalui strategi yang terintegrasi ini, diharapkan pernikahan usia muda dapat diminimalisir dan generasi muda, khususnya perempuan, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menghargai hak, kemandirian, serta kesetaraan gender.

Penutup

Pernikahan usia muda adalah masalah multidimensional yang mencerminkan ketimpangan gender dalam struktur sosial. Melalui analisis gender, dapat dipahami bahwa persoalan ini bukan hanya isu individu, melainkan bagian dari sistem yang melegitimasi ketidaksetaraan. Oleh karena itu, solusi harus bersifat holistik dan menjunjung hak asasi manusia, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan berkualitas, dan penegakan hukum untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi generasi muda.

Referensi:

- Rohayana (2024) – Gender Discrimination on Child Marriage in Indonesia

Temuan menunjukkan bahwa perempuan 4 kali lebih rentan terjebak dalam pernikahan dini dibanding laki-laki (E-Journal UIN Gusdur). - Iskandar & Halim (2024) – Impact and Direction of Policy on Addressing Early Marriage in Indonesia

Menyoroti rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan lemahnya pengawasan hukum; juga menyerukan kebijakan holistik dan advokasi komunitas (com). - Hidayah et al. (2024) – Parental Child Marriage and Children’s Nutrition

Mengaitkan pernikahan dini orang tua dengan kerawanan pangan dan status gizi buruk pada anak (Frontiers). - Dokumen STRANAS PPA (2020-2024) – Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Lima pilar strategi nasional: penguatan kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, layanan, regulasi, dan koordinasi multisektor (Scribd). - Seminar Bank Dunia (2021) – Consequences of Child Marriage: Evidence from Indonesia

Menggunakan data IFLS, menunjukkan dampak negatif terhadap pendidikan, pendapatan, keputusan rumah tangga, serta kesehatan ibu dan anak (World Bank). - Kuswanto et al. (2024) – Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage

Prevalensi tinggi pernikahan dini (12,5%), dan pendidikan berperan paling signifikan menurunkan risiko itu (PubMed). - Fitria et al. (2024) – Education Role in Early Marriage Prevention in Rural Indonesia

Pendidikan tinggi secara signifikan mengurangi risiko pernikahan dini di kawasan pedesaan (PMC). - Jakarta Globe – Education, Synergy and Empowerment Keys

UNICEF menggarisbawahi pentingnya pendidikan, sinergi institusi, dan pemberdayaan gadis muda sebagai kunci mengakhiri pernikahan anak di Indonesia (Jakarta Globe). - Global Health Research and Policy (2022) – Child Marriage Acceptability Index

Penelitian di Sulawesi menilai bagaimana norma gender, pendidikan, dan keamanan finansial memengaruhi penerimaan pernikahan dini (BioMed Central).